最近の自転車販売の傾向として、マンガや親の影響から中高校生がスポーツサイクルを選好している傾向が顕著にみられます。これまでは通学車としては、前バスケット付の低廉なスタッガード型自転車(ママチャリ)が定番化していましたが、もう大阪ではあまりこういう中高生を目にしなくなりました。スポーツ用品メーカーのNIKEやアディダスのウエア・シューズを普段着にしている若者世代にとっては、むしろこのような流れは自然なことなのかもしれません。本ブログも若者世代に興味を持っていただけるような内容をたまには投稿していきたいと思います。

「保護されているのは義務教育まで、それが世の中の仕組み」

「日本は自己責任が原則、国を変えるか、日本から出るしかない」

2007年に大阪府知事に就任した橋下徹弁護士は、私立高校の助成金削減案をめぐっての地元高校生「大阪の高校生に笑顔をくださいの会」の陳情に対し、国を出て行くしかないと一蹴、女子高校生は涙を流し「父親が中3時にリストラとなり、私立にしかいけなかった」と直談判、大激論となりました。あれから18年、橋下知事が設立した「大阪維新の会」は教育改革を実施、府下の私立高を含む高校を無償化、国を変えることとなります。

大阪府下、北摂の豊中・吹田・箕面・池田・茨木市の5市は特に教育熱心で、大学の進学率も府下にある他の自治体より10%近く高くなっています。豊中・吹田・箕面市には大阪大学が所在、池田市にも1992年まで国立の大阪教育大がありました。各市にはそれぞれ公立の進学高校が1校あり、高い教育水準が培われています。

|北摂5市の公立進学校

・豊中市 → 豊中高校

・吹田市 → 千里高校

・箕面市 → 箕面高校

・池田市 → 池田高校

・茨木市 → 茨木高校・春日丘高校

茨木市は国立大はないものの立命館大や追手門学院大など有名私大があり、ほぼ全員が進学を希望する公立高校が、茨木高校と春日丘高校と2校あります。加えて、早稲田大阪・梅花女子・追手門学院といった有名私大の付属高校があり、さらには北大阪屈指の名門校「カンクラ」こと関西大倉高校があることでも知られています。

▲大阪平野の最北端、茨木市山中にある関西大倉高

関西大倉は大阪平野の最北端、24万平方メートルの広大な山の中に所在しています。自転車通学率30%、校門までは弱虫ペダルの総北高校を思わせるような「関倉坂」があり、生徒の70%がスクールバスを利用しています。なぜ関西大倉はこんなアクセスがに悪い場所に立地しているのでしょうか。

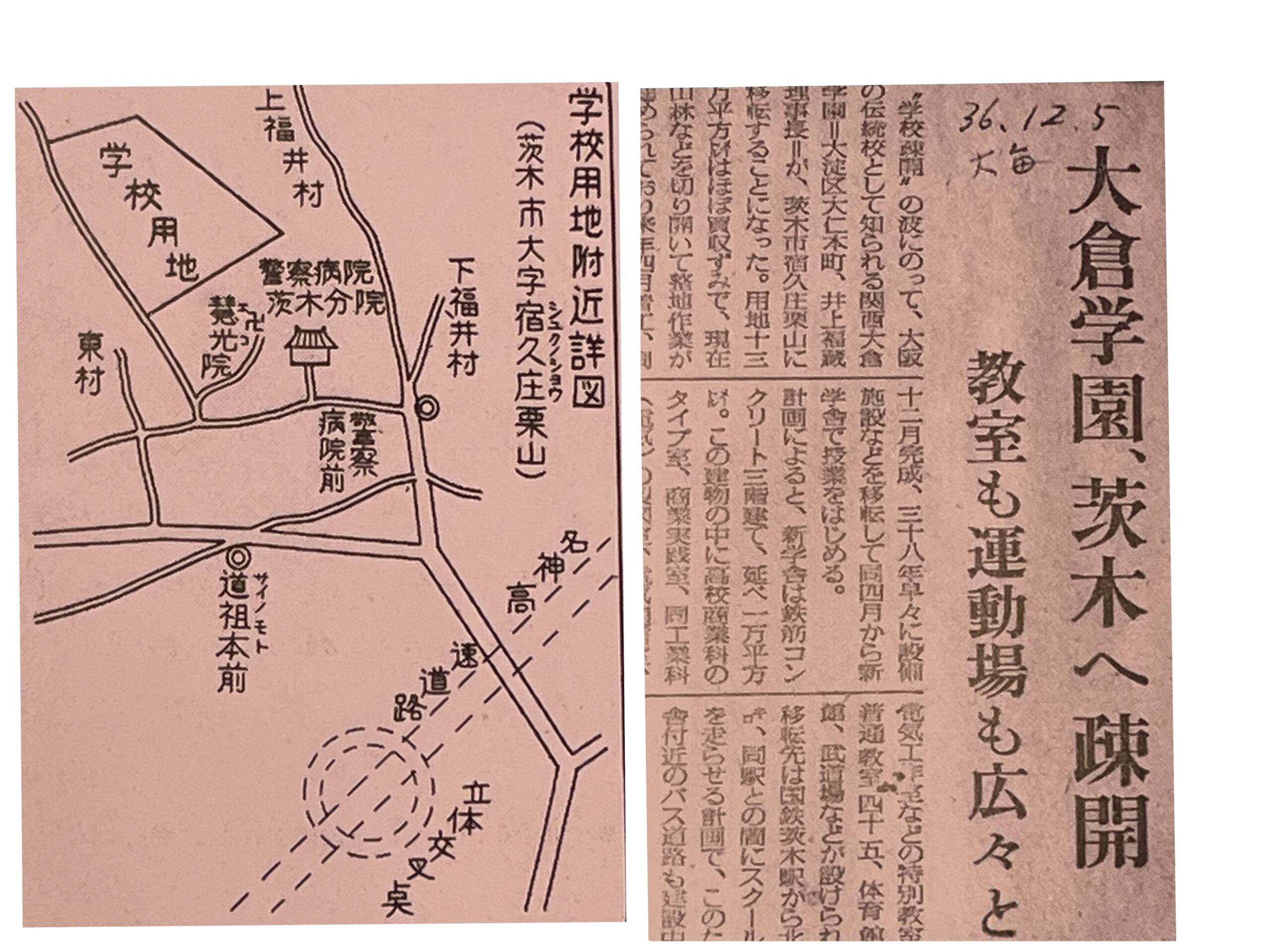

㊧関西大倉百年史より ㊨毎日新聞 1961年12月5日

関西大倉高の前身となる大倉商業学校は1907年に実業家の大倉喜八郎によって創始されました。鉄砲商で財を築き、東京・大阪・京城(現在のソウル)に商業学校を創立、東京は現在の東京経済大となっています。大阪の大倉商業学校は中之島の大阪医科大(現在の大阪大医学部)の隣の大川沿いありましたが、1945年の大空襲で校舎が失焼、終戦後は存廃を賭けて関西商工と合併し関西大倉と改め、大淀(大阪市北区)にキャンパスを構えます。

日清・日露、日中戦争を背景に、軍事物資の供給が増加すると喜八郎のビジネスは拡大、大成建設、帝国ホテル、日清製油などに出資、一代で財閥を築きます。神戸の地下鉄「大倉山駅」北側の大倉山公園は喜八郎の別宅跡で、ハーバーランドにそびえる「ホテルオークラ」は喜八郎の長男の喜七郎によって設立されたホテルです。戦後は財閥解体で関連企業は減りましたが、大倉財閥は明治・大正期は大実業家で「死の商人」として列強を脅かす存在でした。

▲釜山の大倉町の商店街 「わが母なる学窓」(2007年,関西大倉学園)より

日中戦争は南満州鉄道のガードマン「関東軍」と蔣介石率いる国民党政府の衝突で、正式な宣戦布告がないまま陸軍主導で侵攻したため予算が下りず、アヘンの密売で戦費をまかなっていました。東アジアではアヘンが蔓延、戦略的物資として通貨代わりとなり、満州各地でアヘン窟が公然と営業されました。国際法上アヘンの取引は禁止され厳しく監視されているため、政府や軍部が直接関わることができず、大倉財閥が極秘任務として差配を担っていました。

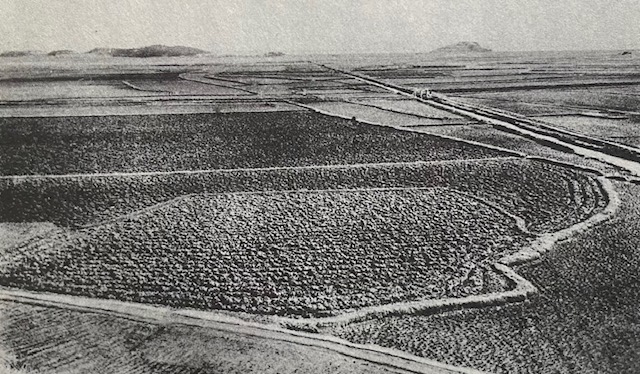

一方、日本国内ではアヘンは厳しく取り締まられ、大阪北部の安威川上流茨木市と高槻市のみで栽培が許され、特務を受けた二反長音蔵の品種改良により福井種・三島種が作付けされていました。今となっては考えられないことですが、関西大倉高の南東側には一帯は広大なケシ畑が広がり、音蔵は満鉄の後藤新平総裁の信頼を受け、満州・朝鮮・蒙古など外地に出向き栽培の実地指導を行いました。

▲朝鮮半島の大規模な「大倉農園」 「わが母なる学窓」(2007年,関西大倉学園)より

藁や板きれ腐った果実を浮かべてゆるやかに流れるこの黄土色の川を見下ろしながら、古びた市電が…– 小説「泥の河」宮本輝(関西大倉高1965年卒業生)より

「関西大倉学園百年史」(2002年)によると、終戦後の大阪市内は自動車の排気ガスによる環境汚染が深刻で、生徒がバタバタと倒れなど教育の場としてふさわしくないとされ、自然に恵まれ鉄道路線に近い現在の茨木市に地元の協力を得て1963年に移転をしたと残されています。主権回復から10年は経過したものの、まだアジア諸国に戦争の火種が残り、いつぞやまた日本が巻き込まれるのか分からない時代です。

二反長家と大倉財閥に親交があったのかは分かりませんが、音蔵は戦後に所有していた広大な田畑・山林を手放し宗教活動にのめり込み、子供の二反長半(なかば)は農業は継がず作家となり「戦争と日本阿片史」という作品を残しています。ちなみに、二反長家が安威川でケシの作付する以前は、川端康成の川端家が一帯の大地主でしたが、祖父の代に寒天の作付に失敗、その代償に田畑を失ったようです。

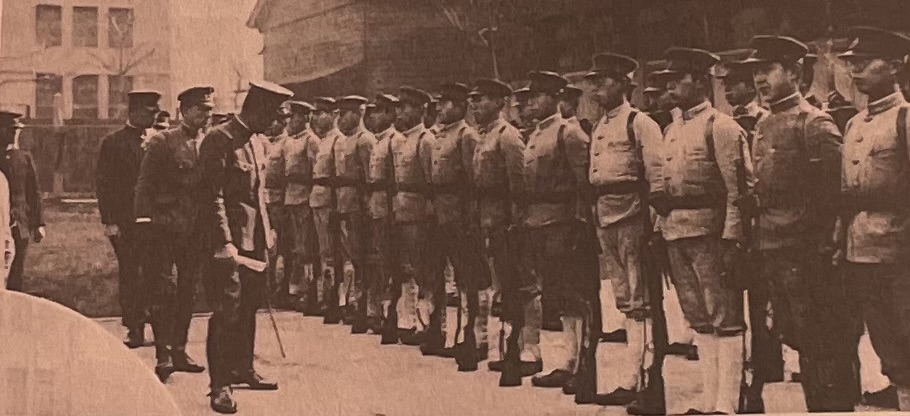

▲戦時中、訓練に励む大倉商業の学徒 「大倉学園百年史」(2002年)より

軍都として栄えた大阪の戦争末期、大阪平野最北端の崖線には安威川地下倉庫や高槻火薬庫(タチソ)といった秘密基地が計画され、最終決戦に備えました。同じく茨木市安威にある追手門学院も陸軍の残党によって設立された学校です。逆コースから戦後日本が再右傾化するなかで、関西大倉は練兵施設に転用を念頭に置いていたのかもしれません。そのため、軍事施設が集中する現在の場所を選んだのではないでしょうか。

▲戦前に中之島にあった大倉商業の様子 「大倉学園百年史」(2002年)より

結局、日本は隣国で戦争や革命が起きても干渉せず、平和主義を貫きました。これから、戦争が起きるかどうかは分かりませんが、私学無償化で関西大倉高の受験戦争はより苛烈なものとなるのは間違いないと思われます。

先の大阪万博をきっかけに本格的に開発された北摂の豊中・吹田・箕面・池田・茨木市の5市は非常に似ています。私はこれからの関西経済のため、北摂5市は合併し政令市となり、人口流出に歯止めが利かない京都市・神戸市の受け皿になるべきだと考えています。はじめは抵抗がある人もいるかと思いますが、茨木市も福井村・三島村・安威村・豊川村・茨木町などが合併して生まれた市であり、元に戻したいという声は聴いたことがありません。詳しくは以前の投稿を一読お願いいたします。今後も独自の考察を交え、北大阪地区の投稿を多めにしていきたいと思います。

急増する大阪市の自転車盗、ついに横浜市の4倍!

急増する大阪市の自転車盗、ついに横浜市の4倍! 街は楽しい、清澄白河「TOKYOBIKE TOKYO」

街は楽しい、清澄白河「TOKYOBIKE TOKYO」 大阪公立大 森ノ宮キャンパス爆誕、北猪飼野は「ヒガシ」となるのか

大阪公立大 森ノ宮キャンパス爆誕、北猪飼野は「ヒガシ」となるのか 国内最大級自転車販売店のための展示会「JAPAN BIKE SHOW 2025」

国内最大級自転車販売店のための展示会「JAPAN BIKE SHOW 2025」 国内最大級のヴィンテージ自転車部品蚤の市「シクロジャンブル」2025 秋

国内最大級のヴィンテージ自転車部品蚤の市「シクロジャンブル」2025 秋 大阪・関西万博閉幕、「夢洲レガシー」をどう活用すべきなのか

大阪・関西万博閉幕、「夢洲レガシー」をどう活用すべきなのか 丸尾良昭「朝来町 自転車店糾弾事件」 荊の葛藤

丸尾良昭「朝来町 自転車店糾弾事件」 荊の葛藤 戦後大阪の光と影、NHKドラマ「大阪激流伝」

戦後大阪の光と影、NHKドラマ「大阪激流伝」 シャンゼリゼを埋め尽くした自転車「天安門事件」反対デモ

シャンゼリゼを埋め尽くした自転車「天安門事件」反対デモ 小林一三は不滅の「阪急ブランド」をいかに築いたのか

小林一三は不滅の「阪急ブランド」をいかに築いたのか