2017年に自転車活用推進法が施行され、各地で自転車を活用した観光「サイクルツーリズム」が盛り上がっています。和歌山県は「サイクリング王国わかやま」を自称し、県内を自転車で一周する「WAKAYAMA800」を企画、自転車走行レーンの整備やガイドマップの作製など精力的に取り組んでいます。今回はそんな和歌山の実状を調査するため、県民の4割が居住する県庁所在地の和歌山市に行ってきました。

和歌山県には高野山や白浜など誰しもが知る有名な観光地はありますが、意外と関西人でも和歌山市内にはなかなか行かないものです。大阪市内から電車で1時間、本ブログでも和歌山については初投稿となります。和歌山市には中心駅が「和歌山駅」と「和歌山市駅」の2駅あり、両駅はおよそ2キロほど離れ、駅間に商店街や歓楽街があり、和歌山城のある官庁街はさらに駅から離れた位置に所在しています。1971年までは路面電車が運行されていましたがモータリゼーションの影響で廃止され、中心街の元気がなくなってきているようです。

和歌山城は紀州徳川家の居城で、明治時代までは和歌山市は神戸市を上回る人口で商店街「ぶらくり丁」は心斎橋商店街に匹敵する賑わいがあったといいます。しかしながら人口流出が止まらず、立花通り商店街(オレンジストリート)や同じ人口規模の高槻市あたりと比較しても明らかに寂しい感じが漂い、シャッターを下ろした店舗や老朽家屋が目立ちます。かつての栄華の名残できれいに整備された通りや広がるアーケードの影響で、なおさら閑散とした雰囲気を感じ、インターネット上では衰退地方都市の象徴のように「激廃れ!」「激寂れ!」などと紹介され、訪問時にも老舗風のブラウス店が閉店セールを実施していました。

特に和歌山港に近い和歌山市側は瀬戸大橋ができるまでは賑わっていて、この四半世紀で一気にしゃがみ込み、対策が望まれています。大阪にもシャッター商店街はない訳でではありませんが意外と元気で、むしろバブル期に開発されたショッピングセンターが廃墟モールになっているケースの方が深刻です。和歌山市は大阪府に近い市の北側の郊外に巨大ショッピングモールや和歌山大学があり、旧市街地はそちらに客を奪われ百貨店やテナントが撤退、ゴーストタウン化が進行しています。

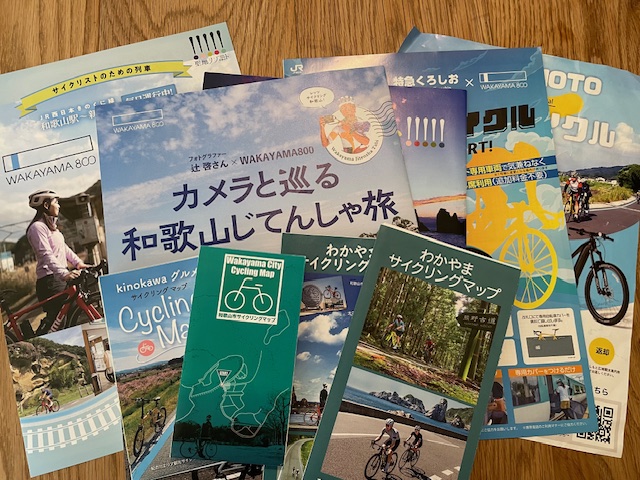

県下では、すさみ町「RIDE ON SUSAMI」やみなべ町「紀中サイクルフェスタHUB24」などイベントを実施、自転車レースも開催され官民連携のサイクルステーションも増え、2021年には「太平洋岸自転車道」が国土交通省「ナショナルサイクイングルート」に指定されました。

和歌山市でも自転車フォトコンテストやスタンプラリーが毎年企画され、このような一体となった地道な取り組みから市街地の賑わいが少しづつ戻ってきてるようです。市内の平坦な地形はまさに自転車移動に打ってつけで、商店街との相性も良く、さすがサイクリング王国を名乗るだけあり、環境循環型の理想的なコンパクトシティが形成されつつあります。

駐輪場を見てもクロスバイクなどスポーツ自転車の利用率が目に見えて高く、役所の部署も観光課ではなくスポーツ振興課が担っているようです。しかしながら、自転車道や自転車走行レーンといったハード面の整備が追い付いておらず、期待をして訪れたサイクリストは少々拍子抜けするのではないでしょうか。土浦市や大津市などはこれみよがしに自転車のまちをアピールしていますが、和歌山市はブラりと訪れた人には自転車に力を入れているとは分からず、せっかくの取り組みがもったいなく、課題のように思います。

例えば広島県尾道市「Onomichi U2」は公営倉庫をリノベーション、官民一体となった施策が結実し多くのサイクリストを集め、地域の観光産業を支えています。また、岡山県玉野市でも市営「玉野競輪場」の収益を生かした芸術祭やホテル運営といった取り組みがなされています。このふたつの自治体は四国への架橋をきっかけに一時衰退したという和歌山市との共通点があります。和歌山はこの2つの自治体を参考にハード面の充実をするとオレゴン州ポートランドのような環境先進都市としてふたたび注目を集めるようになるのではないでしょうか。

次回は和歌山競輪場の現状を踏まえ、市のサイクルツーリズムについて私なりに論考したいと思います。

急増する大阪市の自転車盗、ついに横浜市の4倍!

急増する大阪市の自転車盗、ついに横浜市の4倍! 街は楽しい、清澄白河「TOKYOBIKE TOKYO」

街は楽しい、清澄白河「TOKYOBIKE TOKYO」 大阪公立大 森ノ宮キャンパス爆誕、北猪飼野は「ヒガシ」となるのか

大阪公立大 森ノ宮キャンパス爆誕、北猪飼野は「ヒガシ」となるのか 国内最大級自転車販売店のための展示会「JAPAN BIKE SHOW 2025」

国内最大級自転車販売店のための展示会「JAPAN BIKE SHOW 2025」 国内最大級のヴィンテージ自転車部品蚤の市「シクロジャンブル」2025 秋

国内最大級のヴィンテージ自転車部品蚤の市「シクロジャンブル」2025 秋 大阪・関西万博閉幕、「夢洲レガシー」をどう活用すべきなのか

大阪・関西万博閉幕、「夢洲レガシー」をどう活用すべきなのか 丸尾良昭「朝来町 自転車店糾弾事件」 荊の葛藤

丸尾良昭「朝来町 自転車店糾弾事件」 荊の葛藤 戦後大阪の光と影、NHKドラマ「大阪激流伝」

戦後大阪の光と影、NHKドラマ「大阪激流伝」 シャンゼリゼを埋め尽くした自転車「天安門事件」反対デモ

シャンゼリゼを埋め尽くした自転車「天安門事件」反対デモ 小林一三は不滅の「阪急ブランド」をいかに築いたのか

小林一三は不滅の「阪急ブランド」をいかに築いたのか